『塩田剛三の合気道人生』より

今回、武道家を題材に話をしますが、実は武道の話とは直接関係ありません

植芝盛平 (1883-1969)、塩田剛三 (1915-1994)

親性がテーマの話をします

ところで私には二歳から父がいません、音信不通です

これは写真の観点に何らかの影響があるかもしれないが、わかりません

.

.

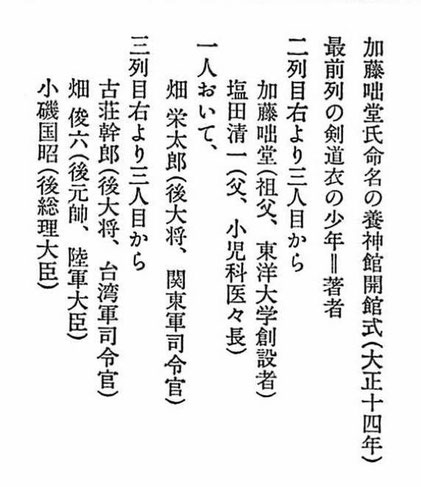

上の三枚は、武道家の塩田剛三先生 (1915-1994) の写真です

これが親性とどう関わっているということですが、

幼少期からこれほど揺るぎなく根拠なき自信が見えるのは、見る側にとって違和感が残ると思いませんか

おそらくそれは物質面だけではなく精神的にも父親の何かを継承しているのではないか

それから下の写真で、正面に防具をつけている少年も塩田剛三先生です

塩田清一

父親である塩田清一は小児科の名医で、東京の名士

そのため、息子の塩田剛三は若い頃から自ら探さずともいろんな経験が外から入ってきた

父親の活動とその人脈、戦争などの外圧を含めて時代にも恵まれていたこと

また、塩田清一は政財界の人々と交流があり社会を俯瞰していて、加えて処世術や知恵もあった

それらを息子の塩田剛三は吸収して実践ができた

だから塩田先生は一見万能に見えるけども実際は受け身で、自ら情報にアクセスする力は弱いはず

父親のスケールで助けられた部分があると思います

.

.

塩田剛三の精神基盤は父親で支えられている

本来、塩田剛三という人は依頼心が強く、父親を個人として見ることはできなかった

そのため父親の上に行けなかった

つまり父親が考えなかったことは塩田剛三には考えられないし、父親にできないことは彼にはできなかった

そして植芝先生と違い、塩田先生は都会育ちなために、ヒト社会を意識していた

自力本願に向かおうとしていたが感覚部分で他者依存がある、そして怠惰な家系

自らをたのむ傾向がある一方で、時代や自分を取り巻く人間に価値を置いている

言い換えれば、精神基盤は他者依存をしてるのに、他人を必要としてない

塩田先生にとってのオールマイティでありたい対象とは、全人類ではなく自分と関わる身の回りの人のこと

自分に関心をもってほしい、みんなが反応するから動ける

人から注目されないことは耐えられない、そしてつながっていたい

つまり、感覚的に環境に依存してきた

しかし時代が変わると人に注目されないことに対して不安を覚えた

人生の後半になって、自分が父親から受け継いだ生き方が通用しない

自分の知らない価値観がたくさん出てきて世の中がわからなくなった

そして自分がNo. 1だという自負心が保てなくなっていった

晩年が迷いの眼、希望を失った眼をしているのはそのためではないでしょうか

こういった経緯から、塩田剛三によってつくられた養神館という組織と父性性は深い関わりがあると推測します